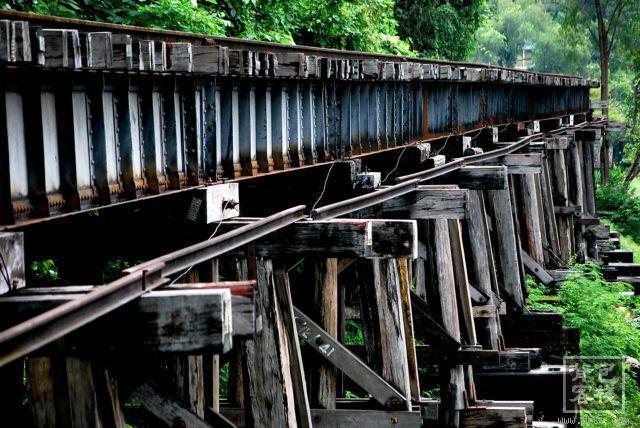

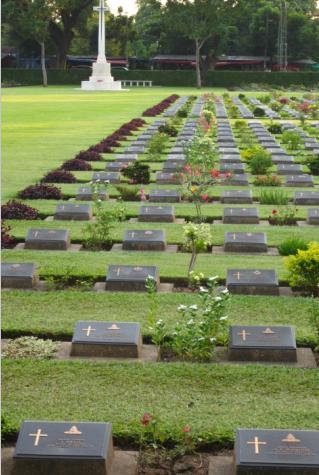

死亡铁路Death Railway(又称缅甸铁路或泰缅铁路)是日本在第二次世界大战期间为了占领缅甸修建连结泰国曼谷和缅甸仰光的铁路。死亡铁路的名字来自建设时工人的死亡率。工程中总共募集了1万2千名日军(第五铁道联队)、盟军俘虏6万2千人(俘虏6,318来自英国,2,815自澳大利亚,2,490自荷兰,剩下大概来自美国和其他国家。,战争结束前1万2千人死亡)、数万泰国人、18万缅甸人(4万人死亡)、8万马来亚人(4万2千人死亡)、4万5千印尼人进行施工。

精选百科

本文由作者推荐

死亡铁路相关的文章

脑缺氧(cerebral anoxia)指氧的供应或利用不能达到脑组织代谢需要的最低水平而出现不同程度的脑功能障碍。表现思维迟钝、反应变慢、犯困,没有很大的体力消耗却感觉疲惫,心力交瘁,情绪波动大,性情改变伴头晕、头痛等,快速缓解的方法可以适当吸氧,大部分情况下在吸氧0.5~1个小时后症状可以得到缓

灵笼艺画开天与bilibili联合出品的动画本词条是多义词,共3个义项《灵笼》是由艺画开天、bilibili联合出品,艺画开天制作,董相博执导,李元韬、陶典、黄莺配音的原创网络动画作品。该动画讲述了在未来,地球经历了一场毁灭性的浩劫,幸存的人类不得不避难于一座悬浮于空中的灯塔上,继而面对地面上的邪恶

小编整理:《农业经济学》是一本由高等教育出版社出版的教育部高等学校农业经济管理类专业核心课程教材,主编是傅新红。这本书的内容涵盖了农业与农业经济学、农业自然资源要素、农业社会经济要素、农业生产要素配置:农业经营方式、农业产业结构与布局、农业经济制度及其演变、农

环颈雉(Phasianus colchicus),别名雉鸡、野鸡、山鸡,雉科雉属鸟类。体长一般为590~870毫米,体重880~1659克。雄鸟体大,羽色随亚种不同而艳丽多变,头侧各具一耳羽簇,面部裸露皮肤呈红色,头颈暗蓝绿色,部分具白色颈圈或仅有痕迹,体羽为斑驳而泛紫光的栗色至金棕色,尾羽长,其上

火鸡(学名:Meleagris gallopavo)别名吐绶鸡、七面鸡,属于雉科火鸡属动物,为大型地面鸟类,体型比中国常见家鸡大3至4倍,体长0.76~1.25米,体重2.7~6.3千克。火鸡具性别二态性,雄性火鸡有较深的彩虹色羽毛,飞行羽毛呈黑色;雌性整体羽毛更加暗淡。喙基部背侧有一肉质隆起,雌性

尚可名片

这家伙太懒了,什么都没写!

作者