简介

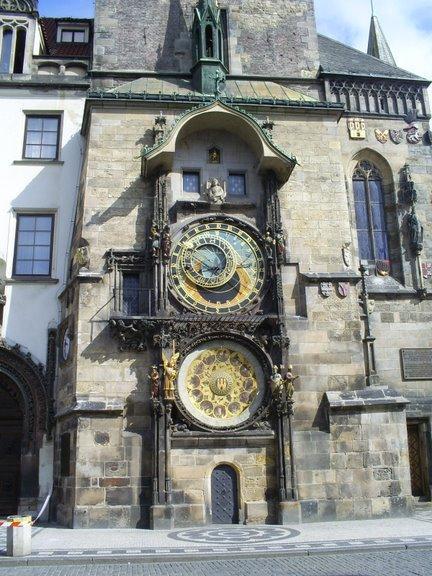

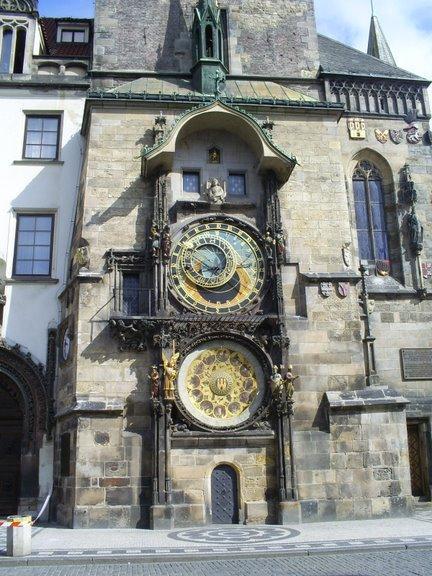

布拉格老城广场的自鸣钟

自鸣钟

自鸣钟是布拉格老城广场上最具特色的古建筑之一,建于十六世纪。钟由三部分组成,即:圣徒雕像、钟盘、年历。每到正点时,象征时光消逝的小鬼首先拉响铃铛并不断点头,而土耳其人则不断摇头,象征始终不愿投降。钟右侧有两个寓意虚度时光的人物塑像,不断摇头,象征未享尽人间富贵,不愿离开人世。同时钟上部的十二个圣徒在打开的天窗后相继出现。当最后一个圣徒走过并把天窗关上时,天窗上面的金鸡扇动两翼后鸣啼,宣告报时结束。钟的中间部分为钟盘,根据中世纪地球为宇宙中心论制作,标明太阳和月球的运动。钟的最下部分是12个镶有圆框的组画,描写一年十二个月农村耕作的情景。年历两侧还装饰佩有宝剑、短杖和盾牌的天使和三个象征公正掌管城市的市民。这一具有独特艺术风格的自鸣钟吸引着来自世界各地的游客。机械时钟自鸣钟

自鸣钟

,机械时钟。因能自动报时,故名。

自鸣钟

公元1580年(明朝),西方传教士罗明坚将自鸣钟传入中国。公元1600年(明末),吉坦然制“通天塔”(自鸣钟)万历十年(公元一五八二年),两位耶稣会会士罗明坚(MichaeleRuggieri1543-1607)与巴范济(FranciscoPasio1554-1612)在一次与广东总督会面的珍贵机会中,送上了一座中国人闻所未闻的西洋自鸣钟作礼物,换取了他们在肇庆长达四、五个月的特殊居留恩许,为随后而来的利玛窦(MatteoRicci1552-1610)等天主教传教士于明末的活动创造了条件。利氏在一五八二年到达澳门,后几经波折于一六零一年来到北京。在他呈给万历皇帝的献礼中,就包括了两件自鸣钟。从此,庄严雄伟的中国宫殿内开始响起了嘀嗒嘀嗒的清脆节奏。康熙是位好学开明的皇帝,他对西方科学技术抱有极大的热忱,于欧洲自鸣钟亦显得十分喜爱。他曾写了一首《咏自鸣钟》诗:“法自西洋始,巧心授受知。轮行随刻转,表指按分移。绛帻休催晓,金钟预报时。清晨勤政务,数问奏章迟。”由此看出,自鸣钟已是这位勤政君主安排生活及工作秩序的必需之物。康熙皇帝还在养心殿造办处增设了修理及制造自鸣钟的作坊,从此由中国宫廷到民间,机械钟表的流行和制造逐渐展开。

在乾隆朝,自鸣钟与铜壶滴漏均刊于《皇朝礼器图式》,被共置于交泰殿,但是《清稗类钞》记载:“交泰殿大钟,宫中咸以为准。殿三间,东间设刻漏,一座几满,日运水斛许,贮其中。乾隆以后,久废不用。”说明用以计量时间的是自鸣钟,兼具观赏价值。

乾隆时期生活富裕。皇帝热衷于身边的书画游乐与各类玩物之中,飘洋过海远道而来的西洋钟表已由原来的先进科学实践与天道正统象征内涵转变为闲逸消遣的高级玩具及奢侈观赏摆设。此一时期除了大量进口欧洲豪华精美,活动灵巧的钟表之外,在皇帝的旨意下,宫廷之内的欧洲及中国钟表技师更挖空心思,制作出大量供玩赏的各式动态新奇时钟,并配合黄金、玉、漆、象牙、宝石、紫檀等贵重物料的运用,务求使每件自鸣钟能达到金碧辉煌、器宇不凡的高度装饰效果。

紫禁城里的自鸣钟

1601年,中华帝国还未显现颓势,西方的工业革命也尚未发生。“大部分欧洲货物或是不能引起亚洲人民的兴趣,或是无法与同类的亚洲货竞争。”(CarloM.Cipolla语,转引自《明清之际自鸣钟在江南地区的传播与生产》),机械钟表是例外。这一年二月,耶稣会传教士利玛窦带着两座自鸣钟进入了紫禁城,确切地说是自鸣钟进了紫禁城,利玛窦作为调钟的技师得到了万历皇帝认可,获准在宣武门外建教堂传教。

利氏首批贡献的两件自鸣钟,一件是楼式的,其高度超过了宫中的所有内殿。它因此被安置在一个需要珍宝而非钟表的地方——御花园,并得到了一座特制的价值1300两白银的镶嵌鸡冠石和黄金的钟亭。另一件大概属于台式,体积小巧,外罩木框,镶有镀金雕龙,指针是鹰嘴状的,每一刻钟便要鸣叫一次。“皇帝一直把这个小钟放在自己面前,他喜欢看它,并听它鸣时。”(引自《故宫钟表》郭福祥)

后一种宠爱方式很容易让人联想起北京人对鸣虫的“不只听叫,且喜其形”的爱来。实际上,在自鸣钟进入的初期,国人的关注点也确实集中在精美外观、好听的鸣时声和复杂的附带活动部件方面——如活动人物,可以开闭的花朵等。

冯时可说自鸣钟:“西人利玛窦有自鸣钟,仅如小香盒,精金为之。一日十二时,凡十二次鸣。”(《篷窗续录》)。顾起元似已初步掌握了自鸣钟的工作原理:“以铁为之,丝绳交络,悬于,轮转上下,戛戛不停,应时击钟有声。”(《客座赘语》)在到达北京之前,利氏在南京停留,并举行钟表展,当时在江南任职的冯时可和顾起元因此接触到了自鸣钟。通过咬文嚼字,我们可以找出更多类似的线索——明清时期,中国人将西洋钟表统称为“自鸣钟”,在明代词汇中,“钟”属于乐器范畴,能代表计时器的汉字是“漏”。

15分的日误差

在此,似乎有必要介绍一下明代的本土计时装置。自鸣钟来华时,在北京及全国流行的本土计时装置包括以日冕为代表的太阳钟、以漏刻为代表的水钟和以香漏为代表的火钟。下面的表格可以简要说明这些装置的特点。

自鸣钟并非如我们所想象的那样,一开始就很准。按照《中国近代机械计时器的早期发展》(戴念祖)的说法,明朝阶段,耶稣会带入中国的自鸣钟是中世纪重锤驱动钟的改良品种,日误差15分钟以上。从1658年开始(清顺治十五年)传入中国的钟表可能为误差较小的惠更斯型,1681年(康熙二十年)前后,带擒纵器和发条(或游丝)的准点钟表才在中华帝国现身。也就是说,在康熙时代,相对于日误差在1分钟到20秒之间的漏刻,自鸣钟才具有了精准度上的优势。

50两和3文钱

相对于本土的传统计时器,自鸣钟最大的劣势显然是价格,徐光启的《新法算书》注明17世纪上半叶的自鸣钟价格,“中样者每架价银五十两,大者及小而精工者价值甚多。”由于对外贸易的增加和本土造钟业的发展,这个价格在清代或许有所下降,但仍然和最便宜的计时器——香漏处在不同的数量级上,后者“一盘香可用二十四小时,所费不过三文”(《中国科技术史》)。”

当然,价格从未影响到皇室的藏钟热情——1791年(清乾隆五十六年)的海关文献记载,当年由粤海关进口大小自鸣钟、时辰表、嵌表鼻烟壶共1025件。“乾隆皇帝对钟表表现得更为热情,因为他下令每年订购价值高达3万两到6万两(12,000-25,000英镑)的顶级钟表。这样,到18世纪中叶,东印度公司每年从伦敦购买价值2万英镑或更多的钟表带往广州。”(《ASellerof“SingSongs”:AChapterintheForeignTradeofChinaandMacao》J.M.Braga)

根据清宫《陈设档》的记载,乾隆时期,紫禁城内仅宁寿宫的东暖阁一处就陈设了16件钟表。交泰殿上造于1745年(乾隆十年)漏刻形同虚设,“钟表盛行,钦天监员生之前往值班者,多视为具文。”(《中国漏刻史话》华同旭)直到19世纪上半叶,自鸣钟的使用范围仍然囿于宫廷和政府工作人员。自鸣钟对于北京市民生活的影响实际上是观念上——分秒时的西方计时体系。

分·秒·时下的市民生活

《钦定大清会典·卷八十一》用西方计时系统解释了传统的计时系统:“凡侯时,皆准以昼夜。周日十二时。时八刻。刻十五分。分六十秒。”《大清会典》初修于1684年(康熙二十三年),雍正、乾隆、嘉庆和光绪曾4次重修。也就是说,最迟从光绪年间开始,北京就同时使用两套计时系统,本土的时辰、刻和西方的分秒时。

北京城的暮鼓晨钟仍然要按传统的更筹计时法敲响——规定日出前的二刻半为旦,日落后二刻半为昏,自昏至旦的时段为夜刻……夜刻都被平分为五更,每更又分做五筹。

但1884年的北京电报局按照“每日早七点钟,开至晚十点钟”营业;1899年,火车在马家堡站的开车时间是精确到分、决不等人的;1904年的京师丹凤火柴有限公司以小时来计算工人的工作时间;1927年的北平广播电台,每晚八点一刻都要提醒全市居民将钟表校准到北平市政府标准时间。

1920年,带钟的建筑——京华印书局大楼落成,位置在今天的虎坊桥路口西北角。1922年,四面钟出现在北纬路西,这座每面都有钟的欧式三层建筑是南城游乐园的标志兼最高点(四面钟于解放后被拆,北纬路西的钟塔是2005年原址重建的)。

至于普通市民购买自鸣钟,似乎是民国后的事情。1927年,一块金表的价格大概为16块多,而镀金的铜表“再卖不值一元。”(《晨报》1927年8月8日)。据说前门大栅栏一带,钟表修理店的数量已经有400家之多——有些店里会悬挂一幅黑袍人的画像,将自鸣钟带进北京的利玛窦成了钟表店的祖师爷。