山水画法

水墨山水画

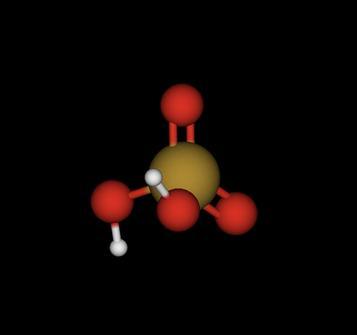

水墨山水就是纯用水墨不设颜色的山水画体。相传始于唐,成于宋,盛于元,明清两代有所发展。作画讲究立意隽永,气韵生动,并形成了整套以水墨为主体的表现技法。其笔法糸以勾斫、皴擦、点染为主导,长于结构和质感的表现;其墨法糸于墨的浓淡干湿。泼破积烘为主导,有“水晕墨章”、“如兼五彩”的效果,长于体积和气韵的珍现。在理论上强调有笔有墨,笔墨结合,以求达到变化超妙的境界。勾斫用笔,指的是用线。勾为细长线,斫为短粗线。勾斫主要是表现轮廓和结构,多用中锋笔。树木、房舍和船只,皆用线勾,用线的粗细、轻重和深浅,要有变化,由近及远,愈见轻淡。

皴擦

水墨山水画

皴法是用点线的变化和组合,表现山石树木的质地和结构的,多用渴笔和侧锋。此图采用短披麻皴,要依山石的结构加皴,用笔轻起重落,皴笔之间要留些空白,不要皴死,皴擦一般是皴擦山石的下部和凹处,以表现起伏和光感。

点点法也是山水画的重要笔法。可点树叶、树、石上的苔点、山上的权木杂草之类。此幅主要是用破笔焦墨点近处石坡上的权木和杂草。

染染淡墨。染山石的暗处以增强体积感。染山根,要空出烟云,以增强空间感。远山用淡墨涂染,江水勾染结合。染不可用重墨,并染多遍,才有厚重感。

勾斫

点

皴擦

染

水墨画定义

水墨画纯用水墨所作的中国画。据画史记载始于唐,成熟于宋,兴盛于元,明、清以后有进一步发展。讲究笔法层次,充分发挥水墨特殊的晕染作用,以求取得“水晕墨章”而“如兼五彩”的独特艺术效果,在中国绘画史上占有重要地位。

山水画简称“山水”。以山川自然景观为主要描写对象的中国画。形成于魏晋南北朝时期,但尚未从人物画中完全分离。隋唐时始独立,五代、北宋时趋于成熟,成为中国画的重要画科。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

泼墨山水画法泼墨画法是中国美术里的一项独有的绘画创作技巧,其对画家的基本功底要求是较为严苛的,必须要有深厚的画技底子和对于图形感观的艺术创造能力。

泼墨画法的的绘画过程即为采用画笔蘸墨,泼洒于画纸之上,根据其所显现出的不同形态,即兴发挥,创作图画。据史界考证,中国泼墨山水画的鼻祖是唐代集诗人、画家、音乐家于一身的天才艺术家王维,其最擅长用泼墨法来画梅花。

而另一个同时期的泼墨大师五洽,则更是将泼墨艺术的抽象画诀与审美理想展现于癫狂之感,其画作一挥而就、自由豪放,是此画法的高峰之作。据历史文献《历代名画记》记载,王墨在作画之时,痛饮至醉状,而后泼墨挥毫,或浓或淡,或扫或挥,应手随意,掂笔即出,画作山奇水险,宛若神工。

泼墨山水画创作的技巧中,以皴法运用最多,因为泼墨没有定型,泼出什么就是什么,所以不用皴法则显不出形状,而许多画家为了更丰富地展现出各种不同的事物形象,自创或借鉴得来多种皴法,这里总结出常见的几种有:水皴、斧皴、麻皴、云头皴、牛毛皴、马牙皴等等多达数十种。不同的皴法创造不同的画作,所以想创作出美妙的泼墨画,必须勤练皴法。

泼墨山水画的创作,其实最能代表出中国古代文人墨客那种放达于山林,不拘于形式的艺术追求,也是种存在于每一个人内心的审美感动,是我们追求浪漫,向往自由的生活态度的集中表现。[1]

水墨画历史

隋唐两朝

隋 展子虔《游春图》

顺沿着六朝山水画的发展,使这个时期山水画的散点透视日臻成熟,在色彩上,将滥觞于六朝的大、小青绿和金碧山水的施色艺术达到完善。盛唐至唐末,画家们不满足于已有的山水画表现语言,力求开拓新的艺术语言——水墨。杰出的艺术大师吴道子以墨笔挥写出疏体山水。诗人王维以“水墨渲淡”表现出“画中有诗”的辋川山水,开始出现了破墨山水。随后,涌现了毕宏、张璪、郑虔,至王默,创制出泼墨山水,逐步形成了水墨山水的艺术语言,确立了注重发展个性的趋向。这些大师的水墨佳作无一件存世,今可在唐代的壁画上看到民间艺术大师的水墨画风,足见这在唐代已形成了一定的时尚。五代十国当水墨山水尚处于探索阶段时,李唐政权在天祐四年(907)消亡,中国再度陷入分裂状态。这在客观上使唐人未尽的水墨山水画事业,在五代发生了戏剧性的变化。封建统治政权的武装割据强化了水墨山水画的地区性特点,并带有地质构造上的不同特性。

五代 关仝《秋山晚翠图》

继承唐代的五代水墨山水画,按北、南两路分道扬镳,形成了山水画史上的两大画派。在北方,有由唐末入后梁的山水画家荆浩。董源开辟的江南水墨山水画派是与荆浩对峙的两大流派之一。这是以地域划分的画派,也是画史上最早的山水画流派,标志着山水画在艺术上的进一步成熟。一千余年前,五代十国之一的南唐王朝,拥有大片的御用茶场和园林,掌管园场的竟是一位饮誉当时的画家——董源。他官至北苑副使,字叔达,钟陵(今江西南昌)人。世称“董北苑”,他生于唐朝末年。一说是南唐中主李璟迁都南昌时,董源受到朝廷的赏识,随着政治地位的升迁,使他的绘画艺术有了一个施展于朝的良机。他的山水画艺术曾得到李璟的垂青。保大五年(947),元日大雪,李璟召集群臣登楼摆宴、赋诗。董源和当时的肖像画家高冲古、仕女画家周文矩、界画家朱澄和花鸟画家徐崇嗣等合绘纪实性大作《赏雪图》,画中的雪竹寒林由董源主绘。此后,有关史籍皆没有载录董源在南唐末年的活动,极可能逝于南唐末年,享年约七十岁左右。

不知是江南层层丘陵上碧绿茂盛的茶树和水气迷蒙的烟云滋养了这位山水画家,还是他发现了这独秀于江南的质朴之美。但可以确信,用水墨专写江南真山的董源开创了被今人称之为“江南水墨山水画派”(北宋米芾呼之为“江南画”)。可见在董源擅长的诸多画科中,山水画是他最富成就的画科,具有划时代的意义。

董源活动的地区正是六朝萌发山水画的故地。在东晋顾恺之的时代,山水仅仅是依附于人物画的配景,而且缺乏与人物正确的比例关系和远近层次。至南朝宋时,宗炳的山水画开始具备了独特的审美内容和美感享受,脱离了人物画,自成一科。

董源山水画

五代 董源《龙宿郊民图》

董源能作为江南水墨山水画派的宗主,除了前人的艺术积累、地理条件等因素外,南唐的政治、文化环境,也促成了他的绘画艺术的发展。与政权更迭频繁的北方梁、唐、晋、汉、周五代相比,南唐的社会政治环境要稳定得多,南朝于江南奠定的文化基础在南唐发挥出一定的作用。保大年间(943—947)初,李璟在宫中设立了翰林图画院,简称画院,直接为完成朝廷的命意而作画。董源常奉旨与画院画家们合作。当时享有盛名的画院画家有王齐翰、卫贤、周文矩、顾闳中、赵干等,他们都长于或兼擅山水画。如王齐翰的《勘书图》轴(一作《挑耳图》,南京大学历史系藏)和周文矩的《重屏会棋图》轴(宋摹,北京故宫博物院藏)等人物画中绘有山水。卫贤的《高士图》卷(北京故宫博物院藏)和赵朴的《江行初雪图》卷(台北故宫博物院藏)更是两帧有人物活动的山水画。他们的山水画风虽各有小异,但总体风格基本一致,皆以细笔为工,用墨为主,山石陡峭,多有北方的地:貌特征,尚未表现出江南地区独特的风貌。只有画院外的董源不拘陈格,自成一体。遗憾的是,他的画风未能主宰画院内的山水画坛,却在院外的道释画家中赢得了追崇者,如释巨然和刘道士等。

五代 董源《秋山问道图》

董源在北宋中、后期,首次受到沈括、米芾、苏轼等文人的推崇。他们深为董源真率潇洒的笔致所折服。董源之所以在这个时期受到文人们的青睐,是因为这些文人画的开宗立派者推崇自然、放达和潇散的审美趣味,而董源山水画的艺术内涵正在于此。

董源一生作画极其勤奋,仅北宋的《宣和画谱》就著录了内府度藏的他的七十八件名作,今鲜有存世者。观其图名,可知董源喜画夏山和雪景寒林,人物活动如渔舟、隐士、牧牛、渔归、荡桨等都反映了人与自然的密切联系。

五代画家作画,和前人一样,一般不落名款,董源也不例外。今作为董源的山水画有十幅左右,其依据主要是后世可靠的题跋论证和收藏印、画史著录等,虽不能都确定为是董源的真迹,有些可能是后人仿作,但可以确信,这些都属于富有董源画风特色的山水佳作,具有颇高的艺术价值。

水墨画传承

危机文化艺术具有强烈的民族色彩,水墨画是中国文化的重要组成部分,它所传达的是东方的“心理和谐”和内向的“境生象外”。水与墨的随机渗化特质可使我们方便地趋向内省感悟,现代水墨的宗旨一如传统水墨之“澄怀观道”,在于对生命过程的体验与品味。二者的差别只在于话题与话语方式的不同。

水墨山水画

表面上看来,中西方的相互关系在今天越来越不成其为问题,中国画的民族性问题已是老生常谈,而实际上又是挥之不去的。由赫尔德(J.G.von Herder,1744—1830)与洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767—1835)发其端绪的德国历史民族主义在当下仍具有启发意义。他们具有历史主义倾向的观点,认为每个民族、每个时代的文化都具有自己特殊的价值,强调个体化、个别化以及发展变化的原则。之所以将传统山水画中水墨两个独立的表现要素提取出来并将当下这种命名为“水墨画”,实际上是把山水画纯粹化并施之以特殊的趣味表达。现代水墨画在此意义上完成了与“他者”的对立,从而实现了自我的确立,其历时性的“他者”是传统中国画的表现形式;其共时性的“他者”为其他西化了的或者说是借鉴了西方艺术形式的当代中国画。那么,试图创造新形式的现代水墨语言也就旨在让材料发出新的声音,作出新的表达。

黑格尔曾说:“拿来摆在当时人眼前和心灵前的东西必须也是属于当时人的东西,如果要使那东西能完全吸引住当时人的兴趣的话。”①

探索20世纪以来,无论是主张中西融合的“融合派”的艰辛探索,还是提倡固守传统的“传统派”的孜孜开拓,中国画始终不能摆脱无法体现当下时代环境的危机。这种危机来自西方现代文化的压力,同时也来自中国画自身,即历史的与现实的。因为艺术作品本身就是艺术家个性活动的表现,如果说任何艺术创作者的个性生存经验必然是具体的同时也是历史的,那么任何艺术作品中所反映出的创作观念、语言形式及审美趣味也必然是具体而历史的。因此,在宏观上构成传统艺术与现代艺术鲜明时代差异的深层原因,就是古代人有古代的文化生存与审美理想,而现代人有现代文化生存与审美理想,而这又构成了一个民族内在的历史逻辑的审美文化发展脉络。的实验水墨艺术家,他们更多的是在延续传统水墨负载的文化理念,他们持有的是一种仅仅把水墨艺术体认为东方的、本土的、民族的,而不是个人的、心理的、精神的、人类的开放价值情怀。因此,艺术形式作为一定时代的产物,它要保持民族形式的生命力,就必须自觉地融合于时代的大环境之中,体现现代人的思想与文化生存环境,寻求它所处语境中的话语权。对于水墨画而言,“当经过处理的水墨媒材说出了它不曾说过又能为我们把握的意义,那便是新的感受和体验找到了自己的话语方式”。②其中最具典型意义的就是四川美术学院于20世纪80年代起所进行的中国画教学的改革。

就渊源来讲,四川美术学院中国画教学和全国各美术院校一样,20世纪50年代以来受到以西方素描为代表的西方造型体系的强烈影响,同时受到以黄宾虹、潘天寿两位大师为学统的国画教学体系的影响,因此与全国国画界的情况也大致同流,教学的个性特色并不十分鲜明。20世纪80年代以来,著名画家白松担任了国画系主任,也许是因为几乎所有教师都是年轻人,他们既无太多传统的重负,也没有权威的震慑,因此他们对“国画”的理解也没有太多的束缚。他们认为,“文人画固然是我国古代绘画传统中一个重要的组成部分,但它得以产生的古代社会、文化、哲学、宗教等基础在今天皆已发生了重大变化,因此要照搬这一绘画从情感内涵到表现形式的模式显然已不能适应当代艺术表现的需求”;③他们还强调要多关注文人画以外的众多传统美术;他们认为以明清文人画为模式的“国画”模式性太强,太定型,太狭窄,从而形成了泛国画或“大国画”的概念。他们打破了文人画的一统天下,废止了以写生为主要形式的西式教学,尝试运用新材料、新工具、新技法,使意象造型法则的确立和训练程序的设计成为现实的可能。从而使这种自由的探索成为四川美院国画系教学的特色。

艺术本身就是一种创造性活动,而艺术作品的创造过程就是把客观真实化为主观表现,表现出艺术家的个性情感,这正是中国传统水墨画的特性之一。画家在取材于自然的同时,并非完全写实自然,而是融入了自身的感受与情思。因而艺术作品是带有画家强烈个性色彩的,他在画中所表现的山石草木都是有生命的,这是一个世界上所没有的新美、新境界。然而传统水墨性话语在当下却面临着尴尬,无法与世界当代文化在同一层面上对话交流。

面对传统水墨画的窘境,许多艺术家都进行了不同程度的探索与改革,其中形成了以黄宾虹等人为代表的“鉴古开今”和以徐悲鸿、林风眠等人为代表的“借洋兴中”的对立互补的两大取向。鲁石后期的作品在精神上反叛传统美学的“中和”规范,直面生活的血肉之躯,揭示心理空间被古典所掩饰的部分,创造了惨烈之美的独特境界,然而他的艺术在深度和高度上都不曾超越传统大师,谷达20世纪80年代中期的大型水墨,脱胎于瓷画的光滑、锐利、轻快的线条和见笔触的大面积水墨晕染证明了水墨性语言的转换化生出新意义的可能。良关将水墨性的发挥与造型的夸张变形相结合,选择被破坏传统水墨造型定势和消解线条的“骨法”功能这一角度突破,切入现代表达。他是通过提纯传统绘画中的书法性、水墨性因素,使线条成为纯粹意义上的水墨性线条,将淡墨线条的特殊韵味发挥到极致来实现水墨性话语的转换的。关良的水墨戏剧人物有极浓的游戏成分,在水墨性话语的现代转换中作出了具有开创意义的技术性推进。李南在把传统的线条书写方式转化为水墨的恣意泼洒时,使水墨性得到空前的展开,他笔下水墨媒材之性象表情的丰富和视觉上的力度感,无疑给后来的现代水墨语言探索者以极大启发。

发展艺术的产生与发展离不开它所依赖的社会环境与经济环境,但艺术作为一种精神的表现,它又可以获得某种永恒性,它可以超越其具体的历史。因而水墨画也具有一种永久的意义,人们可从中得到精神的寄托与审美的满足。相对于其他艺术种类而言,水墨画的表现具有特殊性,它的手段与情感表现又具有最直接的联系,笔墨成为感情真实流露的痕迹,这是水墨画的独立价值。

而中国水墨画体系的独立性是相对的,它不是一个封闭的体系,它不仅可以与中国的传统艺术进行交流和对话,而且与外来文化也有交流、互补的一面。近百年来,西方美术进入中国,中国传统美术受到了前所未有的打击,西方美术种类和样式的引进,改变了传统中国美术数千年来的格局和大一统的形势。现代水墨画家接受了西方现代艺术的造型观念,无论是印象主义、后印象主义、立体主义及抽象主义,以至观念艺术等,中青年一代中国水墨画家都各取所需,或多或少地有所吸收。20世纪初,当传统水墨性话语的语境刚刚遭到现代工业文明的破坏时,即有知识阶层的敏感者起而倡导画学革命,代表人物如康有为将批判的矛头直指清朝四王之不求创新,主张“合中西而为画学新纪元”。从此开始了长达半个多世纪的水墨性话语“洋为中用”的现代转换历程。徐悲鸿、蒋兆和率先走出了一条借鉴西方写实绘画的中西融合之路,将光影、明暗、体积等语汇引入水墨性表达。

谷文达把西方现代、后现代艺术的观念性表达方式与中国水墨的表现手段结合起来。他在后期水墨作品中通过对一些西方化的观念符号的直接使用不仅将传统水墨语言在当下文化语境中的匮乏和疲软暴露无遗,提供了水墨性话语现代转换的突破口,而且也通过自己的水墨性操作证实了这种转换的可能性。20世纪90年代的水墨性话语已与当下文化语境契合,许多个性化的水墨性表达具备了撞击现代人心灵的视觉冲击力。它们的共同精神指向是反省现代工业和高科技发展所带来的自然性的丧失。它们所使用的水墨性语汇已在中国传统水墨文化和西方现代艺术的广阔背景上得到了充分的扩展。王川在其《墨·点》装置行为中,展示了空前纯粹的墨点情境,几乎完全剥离了水墨历史沉积物的墨团团,在精心设置的现代场景中为我们提供了关于原物意蕴无限阐释的可能性。与西方现代主义艺术话语方式中的“极少主义”表达相比,水墨性在此生发的是如作者所说的“从东方打开”的新意义。趋向于极少、尽可能剥离历史沉积物,差不多是20世纪90年代抽象水墨画家的共同取向,不过这一取向在各个不同画家的艺术处理中,又被强调为不同的精神指向,融有不同的理念。

吴蓬1994年的作品《墨魂集》、《墨象笔记》,画面形式处理上的“极少主义”倾向也相当明显,与他前期作品中所创造的那些琐细无根的悬置漂浮墨象判然有别。与王周不同,王小宇是通过极端减少来追求水墨表达的丰富性,来凸显水墨精致微妙的变化特质,在他所创造的这些新墨象中展示着向未来开放的视野,又包孕着丰富的中国哲学精神。抽象水墨近作,也是“只取方圆为大景”,图式的单纯强烈一目了然。但他着意于以水墨性表达精神上的力度感和厚重感,表现“阴冥中隐含的微光”,表现沉寂中蕴蓄的能量,没有冯远的精致细微,却有他自己独到的那份厚实和躁动。水墨装置《圆系列》、《井田系列》试图拓展水墨性思维的空间方式,他的做法在图式的还原(趋向极少)和让水墨进入现代装置环境这两方面与王川相似。但吴蓬强调笔墨性,认为有了强烈的笔墨语言,画面才会有生命力。因此,与整体上的图式还原同步,他在作品的各个局部中对水墨性作了充分的演绎,让墨迹渗透所导致的点、线、墨结构的千变万化去自由揭示他的艺术遐想,倾诉他隐秘的生命体验。

因此,在一定的范围内吸收西法也会有益于国画的发展,例如以方增先为代表的浙派人物画习惯的笔墨,对欧洲绘画,特别是古典主义的造型处理方法的借鉴对水墨人物画的发展,对传统人物画的造型和符合审美传统起了积极的作用,对水墨人物画的发展可以说是一次历史性的飞跃;其次是对西方色彩的借鉴,丰富了传统绘画的表现力。

赵孟頫在强调水墨画的媒介的重要性时曾指出:“水墨画作为民族身份的符号和文化礼仪,其媒材本身构成了水墨画的本质特性,是不可互换和替代的,它是中国‘文化生物链’中的一环,它是具有象征性的,一旦水墨媒材失落,也就意味着中国‘文化生态灾难’(民族身份的失落和在全球角逐中的溃败)的降临。”④“笔墨”是中国画的“言语”,中国画采取“笔墨”这个表现形式,决不是凭空无端的生造,而是我们民族的心理、心思所生发出来的。国画从观念到构图,从观察方法到表现技法,无不体现出中国人的文化特性。

苏轼曾经说过:“平淡乃绚烂之极也”。《论语》中也有:“绘事后素”的美学观点。中国传统山水画理论中更是 讲:“水墨至上,山水为大”。水墨丹青的画作也更加显得清丽素雅,清气逼人。赵孟頫先生曾在其《画缋随笔》中写道:“洗尽铅华尘埃定,吹尽黄沙始见金。凡画至此,定臻妙境。故曰:《贲》象穷白,贵乎反本。。。。。。石涛题画曰:‘笔如削鉄墨如冰,冷透须眉看小乘,若贵眼前些子热,依然非法不足凭。’其意在用笔要干净利落,用墨要冰清玉洁,自然清气逼人,心无挂碍,自可远俗。满纸昏黑之气,实乃恶俗之象也。”

融会贯通故此吴蓬认为:当绘画简约到纯粹水墨语言,而色彩沦为“补笔墨之不足”的辅助地位时,则要求中国传统书画中的基本构成元素“点、线”的质量,要厚重到“一夫当关,万夫莫开”的境界。故此书法的重要性地位也在中国画中彰显出来。由此而论,一个不懂书法,和一个对书法缺少研究的人,则无从谈画中国画。尤其是水墨山水画。其画也无论从内涵到形式,也仅仅是再简单不过脑残“画’而已。离正真的绘画艺术相去何止十万八千里和九重天。所以,蒋兆和先生在《画境随笔》中说:担当和尚题画曰:“若有一笔是画也非画,若无一笔是画亦非画。”前一句实是在讲“骨法用笔”,后一句乃是在讲“应物象形”。

这也正是中国画一向很注重“书画同源”的理论的根源所在。故此,要想画出好的作品,书法是非常重要的。

改革开放之初,中国水墨画在海外曾掀起一阵热潮,但在外来艺术的冲击下,不少移居海外的水墨画工作者也渐渐失去了自我,出现了否定传统、否定笔墨的思潮。经过这一变化,人们对水墨画的认识也开始趋向理性的反思,民族个性的张扬、优秀传统的继承以及时代精神的体现被重新确认。

就中国的水墨画而言,传统的型态仍然可能是一种主导形式,当然这里的“传统的”并非对前人的模仿,而是带有时代感的传统绘画语言。虽然表现的形式改变了,但传统的精神保持不变。如仇德树用拼贴打磨的方法来表现面的虚实,这与传统的积染法相似;关山月用炮刷作画,其中融合了草书的笔致。也许在我们看来,他们所用的工具和手法与传统并无联系,但西方人却认为极具中国精神,原因也许就在于他们极注意吸收传统绘画的法则。因此,民族形式的形成肯定是建立在一定的表现民族风格的技法之上的。

在传统水墨向现代水墨转换的过程中,要使水墨语言符合当前文化语境,就必须与当代中国人的民族审美心理和变化相协调,既坚持民族性和当代性,又充分发挥其兼容性,通过创新使传统生发出新的生命力。