历史沿革

古时山池属扬州南境,周初藩服,春秋为南越,战国属楚,称“百粤”。

秦始皇三十三年(公元前214年),秦平南越,置龙川县,赵佗为令,山池属龙川县。

赵佗深知岩下(岩镇)战略的重要性,岩下扼守着中原直通南越的快速通道(东江源水路),在岩下墟的下方合河口设立V字形军事防卫体系(山池—五合—平越,即五合要塞),山池屯兵出定南水与五合要塞形成合围,平越屯兵出寻乌水与五合要塞形成合围。

岩下(岩下墟即枫树坝水库的主库区)为历代兵家必争之地,历史悠久。秦始皇令秦军将领赵佗平南(百)越,他的谋士勘察到从江西瑞金到龙川岩下(镇)形似巨龙的山脉(龙形山、龙穴山、龙池山),判定此地为兴王之地,赵佗采纳谋士“座岩下,拥龙川,得百越。”的谋略,挥军从江西入东江上源,顺流南下,最终成为称霸一方的诸侯“南越王”。民间还流传着龙川县治所(县城)选址“佗城”与“岩下”之争的传说。太平天国将领赵金福率军退守岩下墟,遭清军四面合围,全军覆没。同治四年(1865年)清军总兵率数十万众进驻龙川上半县,坐镇岩下。近千年来岩下是赣粤商贸的集散地、大口岸。民国及新中国之初,岩下墟也是龙川五大墟镇之一,商贸繁盛。

秦二世元年(公元前209年),赵佗自立为南越武王,严封五岭的四关——横浦关、诓浦关、阳山关、湟溪关;断绝4条新道——江西入广东南雄一路,湖南入广东连州一路,湖南入广西贺县一路和湖南入广西静江一路;而岩下的V形军事防卫体系经营多年,固若金汤。山池属南越国。

自赵佗屯兵(设兵营)起山池便有人居住,因此地(山池)是龙池山腹地,当地居民叫龙池山,自称是山池龙人(“龙池山”倒读“山池龙”)。

宋、元朝山池村属高贤都、广信都,先后有罗、许、邝、张、李、薛、华、钟等姓氏居住。明洪武年初,谢氏寿八公的兄弟寿三公由江西广昌迁山池黄田;宰相王安石胞弟王安礼的后裔五一公(名王观)由福建泰宁迁居广东龙川山池罗婆山。明成化年间抗元英雄、爱国诗人谢叠山后裔寿八(号伯瑾)公一族由龙川上坪迁山池上镇(廷坚公房)、下镇(廷芳公房)等地。明朝后期杨瑞宇从兴宁松柏塘迁入岩镇山池社山下(杨屋)。

明正德十二年(公元1517年)推行乡约法,山池为山池约(也叫七约田心镇,村内又分上镇、下镇)(细坳、贝岭为百齐约,上坪为青龙约、石下约,麻布岗为龙池约、兴良约,岩镇为平越约、山池约,统称上七约。)

民国19年,龙川县设立七个自治区署,岩镇属于第六自治区,下设上保乡、下保乡、山池乡、岩下镇等,山池由约变为“乡”。

民国28年,岩镇调整为平山乡,即平越、山池组合而成。期间山池谢慎初、谢耿然先后曾担任平山乡乡长。

山池村

民国36年(1947年),龙川县全县设3个区署、39个乡、420个保。山池属第三区署(贝岭)平山乡,山池分三保,王、黄、杨、吴等姓氏宗族为第三保,谢氏宗族人口多而划分为两个保,上镇为第四保、下镇为第五保。1949年东江纵队凌希民(后来担任岩镇乡第一任区长)带领部队来到山池,召开群众大会宣布山池村解放,并直接任命村内小学教师谢汉柱为村长。

1950年山池村成立农会开始土改。此时山池成立三个农会。其中上镇农会由谢受封担任主任(副主任谢志胜、谢志焕),下镇农会由谢玉砚担任主任(副主任谢逢源、谢复荣),其他姓氏合为一个农会正副主任由黄国帧、王火星等担任。

山池村貌

1952~1957年,属第十一区公所,山池乡政府,成立初级合作社,山池有两大社,分别为烽火社(谢受封担任社长),红光社(谢杀清担任社长)。1958年,岩镇人民公社。山池管理区,划分为一村、二村、三村、四村、上郑村。

1983年,村委会时期,岩镇区,山池乡,41个生产队。

1987年,村民自治时期,岩镇镇,山池村民委员会,41个村民小组。

地理环境

地理位置山池村位于龙川县北部,岩镇西部的龙池山盆地,东经115°24'9.53",北纬24°32'16.82",海拔200米左右,山高海拔500米以下,属广东龙川枫树坝省级自然保护区,南面毗邻风光旖旎的青龙湖(枫树坝水库),是青龙湖核心湖区内最大的村庄,东西两面为群山峻岭,北与麻布岗镇大古村接壤,总面积约25平方公里。境内山连山,层峦叠嶂,林木葱茂,珍禽异兽出没无常,动植物、矿产资源丰富,人文、旅游资源丰厚。

山脉

山池村风水宝地也,南北走向的延绵200多公里的龙形山、龙穴山、龙池山,三条龙汇集于山池村为龙头,《中国风水宝地大全》中记载,河源市龙川县野猪嶂太祖山,山池村主结,面向青龙湖(枫树坝水库),坐子向午《白虎跳涧》八运地花开,可出三品侍郎。村内高峰,北有磨里顶(战略要地,古战场战壕)、西有火点山,东有柯树山,南有作峰山。

龙形山---从岩镇枫树坝水库至江西寻乌、安远、会昌、瑞金200多公里的山脉。

龙穴山---从岩镇枫树坝水库至贝岭、麻布岗、上坪、细坳50多公里的山脉(龙川6座千米高峰,在此就有野猪嶂、金石嶂、羊里嶂、火星嶂4座有序排列,风水说是龙川县龙脉山)。

龙池山---从岩镇枫树坝水库至贝岭、麻布岗20多公里的山脉。

龙池山盆地---地处龙池山腹地,四周高山,中间地势平坦,形似池(盆),方圆10平方公里,行政区域原叫山池约,现分为山池村和鹊塘村。

龙川---《南越志》记载“县北有龙穴山,舜时有五色龙,乘云出入此穴。”,东江上源在此穿穴而过,县名由此,故称“龙川”。另传南越王赵佗的谋士堪兴风水,龙形山(龙公)、龙穴山(龙母)、龙池山(龙子),三龙汇合即是“川”,兴王之地,故称“龙川”

交通

水陆交通便利。明清时期,岩下(镇)是粤赣南北水运航道的重要大口岸;陆路龙川县境内有主要大道9条,其中途经岩下的有两条,一条是岩镇经径口、五合、赤光至园田40公里;一条是老隆经十二排、大庙、永和圩、大丘乸、乾头、五合、岩镇至麻布岗97.5公里。福建、广州、大埔、兴宁、惠阳等地商人纷纷云集而来,投资建店经商。

山池村

岩下不仅成为粤赣往返的必经之道,又是通往兴宁、罗浮、和平等地货物进出的口岸。山池距离岩下3公里,正处于龙川县城、岩下通往麻布岗、上坪、江西省的陆路商贸要道之中。同时山池200多年(1750年左右开始)来,盛产石灰,远销赣南各地,南村口有当风凹驿站,村中有牌坊下街,北村口有茶亭,明末九牧公捐资在商道上修建单拱“护龙桥

”一座。源源不断的货物(重要食盐通道)从岩下经山池、大古、上寨、麻布岗、上坪到达江西寻乌、定南、信丰等地。1929年-1935年为中央苏区输送大量物资,特别是食盐、山池石灰,为中央苏区做出特有的贡献。

新中国成立以后,随着公路的开通,山池的交通区位优势逐步消失。特别枫树坝水库的修建使山池成为偏安一偶的世外庄园。现在南面水路由青龙湖(枫树坝水库)水码头达东江上源各地;陆路乡道(原属县道)399,贯通村南北,与国道236线(原省道S277线)相连,河惠莞高速在麻布岗互通出入。村内道路10多公里,四通八达,南北主干道3公里,硬体化80%。

每天两班中巴客车(803老站)往返县城(老隆)。

山池-----老隆(早上6:30,11:30)

老隆-----山池(早上9:30,14:30)

文化

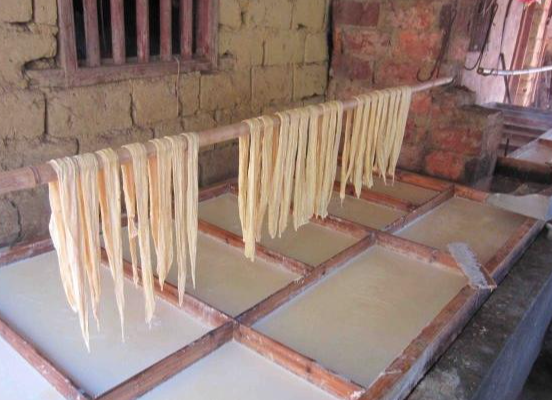

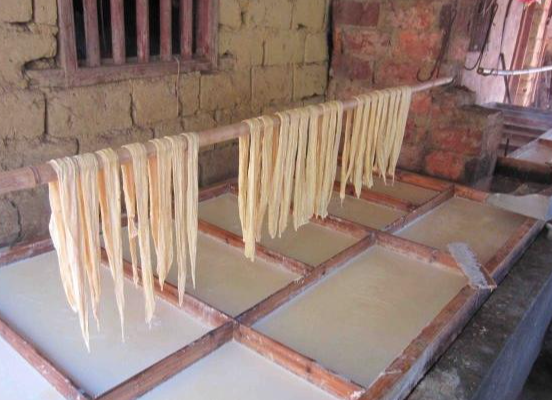

特产美食

山池村

原生态、纯天然,天上飞的,地上走的,山上跑的,水里游的。一年四季新鲜食材,青龙湖河鲜、东江蒸鱼干、东江让豆腐、东江白切鸡、客家黄酒、客家烧酒、腐竹、山池浓香高钙粥(只有村内独特井水才能煲出浓香扑鼻此粥)。目前未开发,只有到山池的贵宾才会有游山玩水,住水上木屋,吃山珍河味,泡温泉的机遇,适合自驾游的游客。

人文资源千年古村山池,历史久远,人文资源丰厚,历代文人墨客(元朝进士泉州路总管朱文霆、明朝进士惠州知府李伯遇、清朝进士礼部尚书谢溶生、惠州知府惠潮嘉兵备道谢王生等)留下许多亮丽诗篇。是广东省首批广东名村(人文历史类),广东省古村落,广东省卫生村。自2000多年前赵佗平南越,置龙川县,在山池屯兵(设兵营)起,便有人居住,宋、元朝山池属高贤都、广信都,先后有罗、许、邝、张、李、薛、华、钟等姓氏居住。

几年前山池村中心,二次出土挖掘千年乌木(又叫阴沉木,成时间大多在2800年至8000年不等,有“东方神木”和“植物木乃伊”之称。)[1]

明洪武年初抗元志士谢叠山的曾孙寿三公由江西广昌迁山池黄田;北宋著名宰相王安石胞弟王安礼的后裔王观由福建邵武府泰宁迁居广东龙川山池约罗婆山。明成化年间,宋末抗元爱国英雄、诗人谢叠山曾孙裔寿八(号伯瑾)公一族由龙川上坪迁山池上镇(廷坚公房)、下镇(廷芳公房)。明朝后期杨瑞宇从兴宁松柏塘迁入岩镇山池社山下(杨屋)。2000多年历经几十个姓氏进出更替,姓氏现有谢、王、黄、杨、叶、吴、温,其中谢姓占80%以上。山池村辖41个村民小组,全村人口5000多人,为汉族,客民系的客家话。

加工中的乌木

山池为历代粤赣南北商贸要道(官道),是龙川下半县通往麻布岗、上坪、江西省的陆路最重要的商贸通道(没修公路之前),村南大门有当风凹驿站和茶亭,村中心有乾隆间年修建的节孝牌坊及牌坊下大街,北大门有茶亭和护龙桥,供来往客商歇脚。明、清2朝,山池有举人有20多人、秀才(痒生)100多人、监(贡)生100多人,侍郎、知府、同知、州同,富豪名流,层出不穷,康熙年间的龙川大富豪名流,祖孙创建25亩赛兴围(又叫下围,司马第,兵部右侍郎的府第),20亩的崇兴围,15亩的桅杆下(雪亭公祠),温侯第(对门山),延桂居等,捐400两白银修建赣粤商贸要道,麻布岗镇通往上坪镇的黄沙桥。

明朝惠州府知府李伯遇(1553年进士)出巡时,从青龙湖北上,到达山池村口,诗兴大发,题诗一首:

山池景致胜非常,田心峎里睡草羊,

半岭芝兰千载秀,罗婆桃李万年芳。

到村中心再题诗一首:

门前高幛迎宾客,龟蛇相会在西方,

狮象拖球塞水口,岩下罗带水环乡。

清朝乾隆年间兵部右侍郎谢裕容题诗一首:

五马归朝望京城,护龙桥上客如云。

梅花落地化七星,八仙过海拜观音。

中国著名编导(红楼梦编剧)、书法家、诗人谢逢松题诗一首:

谁谓山池不是池,峰岚四域筑成堤。

村庄浩阔人如鲫,正待春风化龙时。

寻根问祖圣地山池谢氏始祖不单是龙川县谢氏始祖,也是河源市谢氏始祖。山池王氏开居祖也龙川县王氏始祖。

谢公墓园

谢氏自此落居以来,历经600多年,由村庄“后来者”成为现今“主导者”,占据村庄80%以上人口,成为山池村最大一族。山池谢氏是明朝开国吏部左侍郎谢文申(抗元英雄爱国诗人谢叠山的孙子)的后裔,外迁后裔遍布全国10多个省、市、港澳台及世界各地。谢氏文申公后裔100万多,人才辈出,黄埔军校毕业的将、官有30多人的谢氏黄埔军团,新中国开国将军3人(谢振华、谢胜坤、谢有法)、海军少将(谢国雄)1人,省长、省委书记3人,每年络绎不绝的后裔回来寻根拜祖。

旅游

村庄内风光山池十八景,每一景都故事或传说。客家围屋、古炮台、石灰窑遗址、明代石拱桥、滴水观音、牌坊、吏部左侍郎墓、宗祠各具特色。东西两面是群山峻岭,深山密林,听老人说解放前山池村时常会发生老虎伤人、吃人事故,以山池村为中心,东至联城,西至贝岭镇石芬,南至青龙湖(枫树坝水库)都是老虎活动范围。

古山池十八景:

护龙桥虹、五马归槽、八仙过海、崇兴古围、池中龙骏、狮象拖球

狮子望江、滴水观音、节孝牌坊、半岭芝兰、龟蛇相会、长短一亭

罗婆桃李、七仙下凡、峎里草羊、墩上牛神、岩下罗带、腊梅禅钟

青龙湖风光3公里(水泥路)直达的湖边(青龙湖的核心区域)水码头。一望无际,8公里的水面,烟波浩渺,风光旖旎的青龙湖尽收眼帘,春品杜鹃,秋享红叶。

腊梅禅钟惊客梦,岩下江上泛渔舟。

石马塘中飞龙骏,观音滴水普众生。

青龙湖

青龙湖流域面积5150平方公里,水面面积30万平方公里,水深100多米。森林繁茂,森林覆盖率达89.5%,年平均气温为17℃,湖水温度14℃,水深似海,湖水碧绿,湖平如镜,山水相映,宛如仙境,显得清幽秀美。峭壁参天,绿荫如盖,奇石星布,藤蔓草芳,叠瀑连连。山清水秀,四季如春,景色迷人。湖内岛屿纵横,两岸的山气势形态各不相同,引人入胜。可游猎,可下钓,可荡舟,可游泳,虎爪湾有贝岭温泉。是消夏避署,休闲、养生的胜地。